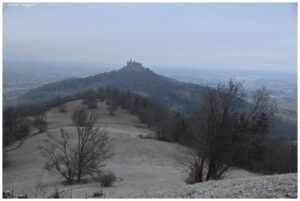

Burg Hohenzollern – Geschichte (WIKIPEDIA)

Erste Burg

Die erste mittelalterliche Burg der Grafschaft Zollern, die 1267 erstmals erwähnt wurde, geht vermutlich auf das 11. Jahrhundert zurück. Sie wurde am 15. Mai 1423 nach fast einjähriger Belagerung durch den Schwäbischen Städtebund erobert und vollständig zerstört. Den Grund für den Konflikt hatte Graf Friedrich XII. von Zollern, genannt der Oettinger, geboten, der sich die schwäbischen Reichsstädte zum Feind gemacht hatte, weshalb über ihn die Reichsacht verhängt worden war. Die Reichsstädte standen im Bund mit Graf Eitel Friedrich von Zollern und der Grafschaft Württemberg. Im Sommer 1422 begann die Belagerung. Daran beteiligt waren unter anderem die Reichsstädte Augsburg, Ulm, Memmingen, Kempten, Reutlingen, Rottweil, Ravensburg, Biberach und Weil der Stadt.

Zweite Burg

Nach einem Neubau ab 1454 wurde die Burg im Dreißigjährigen Krieg, obwohl zur starken Festung ausgebaut, von den Württembergern eingenommen und vorübergehend besetzt:

Nachdem sich das Kräfteverhältnis durch den Vormarsch der Schweden bis nach Bayern zugunsten der Protestanten verschob, und Schwedenkönig Gustav Adolf die im Schwäbischen eroberten und noch zu erobernden Gebiete Herzog Julius Friedrich von Württemberg versprach, rüstete sich dieser Anfang 1632 zum Krieg gegen seine Nachbarn. Unter dem Vorwand, „die verlassenen [katholischen] Herrschaften zu schützen“, ließ der Herzog seine Truppen zunächst in die Grafschaft Hohenberg einmarschieren. Rasch wurden wichtige Städte (z. B. Rottweil am 2. Oktober 1632) erobert, außerdem die Belagerung von Villingen (Übergabeaufforderung am 4. Oktober 1632) eingeleitet und die Blockade von Hohenzollern (im Juli 1633) begonnen. Während es die Württemberger im Schwarzwald anfangs mit der Aushebung der Landwehr aus den nahegelegenen Ämtern angehen wollten, sollte es im Hohenzollerischen Oberstleutnant Jost Faber mit 500 „bewehrten württembergischen Bauern“ und 100 Landreitern richten – doch ohne Erfolg. Acht Monate lag die württembergische Wagenburg vor der Festung, ihre Soldaten plünderten die Mundvorräte, ohne dabei einen militärischen Erfolg verbuchen zu können. Aufgrund des offensiven Vorgehens des württembergischen Herzogs drohten die Kaiserlichen nun ihrerseits mit Vergeltungsmaßnahmen. Einige ihrer Offiziere tönten, sie würden „in Württemberg ein solches Feuer anrichten, dass die Engel im Himmel die Füße an sich ziehen“. Im Frühjahr 1634 begann nun der junge und engagierte Herzog Eberhard von Württemberg mit der eigentlichen Belagerung der Burg. Er setzte den erfolglosen Kommandeur Jost Faber ab und dafür Oberstleutnant Helmstädt ein. Dieser mit den Schweden operierende Offizier und Kommandant der Landregimenter III + IV konnte schließlich die Stadt Hechingen am 25. März 1634 einnehmen, worauf am 3. April die Burg wegen anhaltend schlechter Versorgungslage kapitulierte. Die zollerische Besatzung unter Hauptmann Weinmann erhielt freien Abzug. Trotz des Protests von Philipp Christoph von Hohenzollern musste das Fürstentum Hohenzollern-Hechingen Eberhard von Württemberg huldigen und all seine Beamten wurden abgesetzt. Nachdem sich nach der Schlacht bei Nördlingen das Kräfteverhältnis wieder zugunsten des Kaisers gewendet hatte, gelang am 1. November 1635 die Rückeroberung der Feste mittels einer List: Dem württembergischen Hauptmann Albert Schmidlapp wurde ein gefälschtes Schreiben ausgehändigt, das den angeblichen Befehl seines Herzogs enthielt, der darum bat, die Burg an den kaiserlichen Oberstleutnant Karthausen zu übergeben. Nach Abzug der Württemberger erhielt die Burg zunächst eine Besatzung von 50 Mann Landvolk (einheimische Bauern).[2]

Nach Kriegsende war die Burg überwiegend in habsburgischem Besitz, bevor sie während des Österreichischen Erbfolgekriegs im Winter 1744/1745 von französischen Truppen besetzt wurde. Nach dem Abzug der letzten österreichischen Besatzung 1798 verfiel die Burg, Anfang des 19. Jahrhunderts war sie eine Ruine. Als einziger nennenswerter Teil war die St. Michaelskapelle erhalten geblieben.

Dritte Burg

Der Gedanke an einen Wiederaufbau der Burg kam dem damaligen Kronprinzen und späteren König Friedrich Wilhelm IV. möglicherweise 1819, als er auf einer Italienreise auch die Wurzeln seiner Herkunft kennenlernen wollte und den Berg bestieg. 1844 schrieb er, bereits als König:[3]

– Friedrich Wilhelm IV.

Die Burg in ihrer heutigen Form ist ein Bauwerk des renommierten Berliner Architekten Friedrich August Stüler, der 1842 als Schüler und Nachfolger Karl Friedrich Schinkels zum Architekten des Königs ernannt worden war. Sie gilt als typisches Beispiel der Neugotik im deutschen Sprachraum. Die eindrucksvollen Auffahrtsanlagen entwarf der Ingenieuroffizier Moritz von Prittwitz, der damals als der führende preußische Festungsbaumeister galt. Die bildhauerischen Arbeiten stammen von Gustav Willgohs.

Zum einen ist die Burg Hohenzollern das Ergebnis politischen Repräsentationswillens der Herrscher von Preußen, die die Stammburg ihrer Ahnen in prunkvoller Form wiederaufgebaut sehen wollten. Zum anderen ist sie Ausdruck des romantischen Geistes jener Zeit und verkörpert die damalige Idealvorstellung einer mittelalterlichen Ritterburg.[4] Insofern ist der historistische Baugedanke mit dem von Schloss Neuschwanstein in Bayern vergleichbar, jedoch ohne dessen phantastisch-theatralische Übersteigerung. 1850 fand die Grundsteinlegung statt. Finanziert wurde der Bau gemeinsam von der brandenburgisch-preußischen und den fürstlich-schwäbischen Linien der Hohenzollern. Im Streit um die Finanzierung kam es nach einem heftigen Wortgefecht am 22. März 1852 zwischen Otto von Bismarck und Georg von Vincke in der zweiten preußischen Kammer am 25. März 1852 zum Duell Vincke–Bismarck. Im Deutschen Krieg von 1866 wurde die Burg von Württemberg kampflos besetzt, die sie nach ihrer Königin in „Olgaburg“ umbenannten. Nach dem Sieg Preußens mussten die Württemberger die Burg wieder verlassen.[5] Am 3. Oktober 1867 wurde der Bau unter König Wilhelm I. von Preußen vollendet und eingeweiht.

Der Neubau blieb nicht immer unumstritten. Wenige Jahrzehnte nach der Einweihung beauftragte Kaiser Wilhelm II. den Architekten Gabriel von Seidl, sich mit einem möglichen Umbau der Burg im puristischen Stil des Historismus zu beschäftigen. Seidl stellte während seines Besuchs der Burg im Jahr 1894 jedoch fest: „Diese Burg ist derart verpfuscht, dass ich nix machen kann als höchstens sie neu bauen – und dann ist es halt keine alte Burg mehr … Das kann i net!“. Seine Begleiter soll er zudem während seines Besuches auf Grund seines gewonnenen Eindrucks gebeten haben: „Um Gottes Willen, helfens mir hinaus.“ Darauf nahm Kaiser Wilhelm II. Abstand von diesem Umbauprojekt und ließ stattdessen die Hohkönigsburg neu bauen, das Residenzschloss Posen errichten, die Ordensburg Marienburg renovieren sowie nach deren Vorbild die Marineschule Mürwik für die Marine erbauen und zuletzt in Potsdam den Cecilienhof im Stil eines Jagdschlosses errichten.[6]

Bei einem Erdbeben am 3. September 1978 wurde die Burg schwer beschädigt. Einige Türmchen stürzten ein und Ritterfiguren fielen um.[7] Die Restaurierung Arbeiten zogen sich bis in die 1990er Jahre hin.

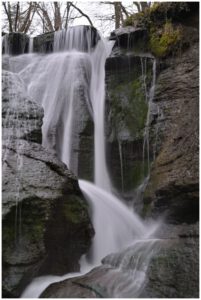

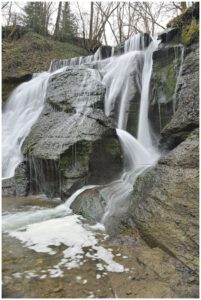

Bildergalerie (16032025)